L’estate meteorologica è appena cominciata, e siamo alle porte del primo evento anticiclonico della stagione.

Quale momento migliore per parlarvi della radiazione solare, se non questo?

Spesso sottovalutata, la radiazione solare è in realtà uno dei parametri più importanti che una stazione meteo possa registrare, per diversi motivi.

È utile nella vita di tutti i giorni per capire quanta energia stanno raccogliendo i nostri pannelli solari, è fondamentale per la crescita delle piante e per l’agricoltura, e ha un ruolo chiave anche in ambito metrologico e meteorologico.

Ci aiuta, ad esempio, a comprendere come varia la temperatura in risposta alla luce solare e può darci informazioni sulla prestazione degli schermi solari (non a caso chiamati radiation shield in inglese), che servono a proteggere i sensori da influenze esterne.

![]() 𝑀𝑎 𝑐𝑜𝑠’𝑒̀, 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒?

𝑀𝑎 𝑐𝑜𝑠’𝑒̀, 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒?

La radiazione solare è un fascio di raggi elettromagnetici emessi dal Sole che raggiungono la Terra, ciascuno con la propria lunghezza d’onda. Tra questi abbiamo:

Raggi ultravioletti (UV): sono responsabili dell’abbronzatura, ma anche di possibili danni alla pelle. Rappresentano circa il 5% della radiazione solare totale (lunghezze d’onda da 10 nm a 380 nm);

Luce visibile: è quella che vediamo con i nostri occhi (lunghezze d’onda da 380 nm a 700 nm);

Infrarossi (IR): rappresentano oltre il 50% della radiazione solare e sono i principali responsabili del trasporto di calore (lunghezze d’onda da 700 nm a circa 1 mm).

𝐶𝑜𝑚𝑒 𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎?

La radiazione solare viene registrata da uno strumento chiamato piranometro. Se collegato a un sistema di acquisizione dati, può misurare due parametri importanti:

La radiazione istantanea, cioè la potenza ricevuta al momento (espressa in W/m²). Questo valore può essere molto instabile e viene spesso smorzato o corretto matematicamente.

La somma di radiazioni, ovvero l’energia totale ricevuta durante un certo periodo, come una giornata intera. Si misura in J/m² o Wh/m².

La prima è un parametro fondamentale in meteorologia e metrologia: ci dice quanto velocemente i materiali reagiscono al sole oppure quanto è efficiente uno schermo solare nel dissipare calore, che in gergo riconosciamo come reattività dello schermo.

La seconda è utilissima se stiamo valutando l’installazione di un impianto fotovoltaico che ci permette di stimare quanta energia possiamo produrre e risparmiare. O anche per chi si occupa di agricoltura per valutare se le piante stano ricevendo un quantitativo sufficiente di luce solare per una crescita ottimale

![]() 𝐶𝑜𝑠𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜?

𝐶𝑜𝑠𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜?

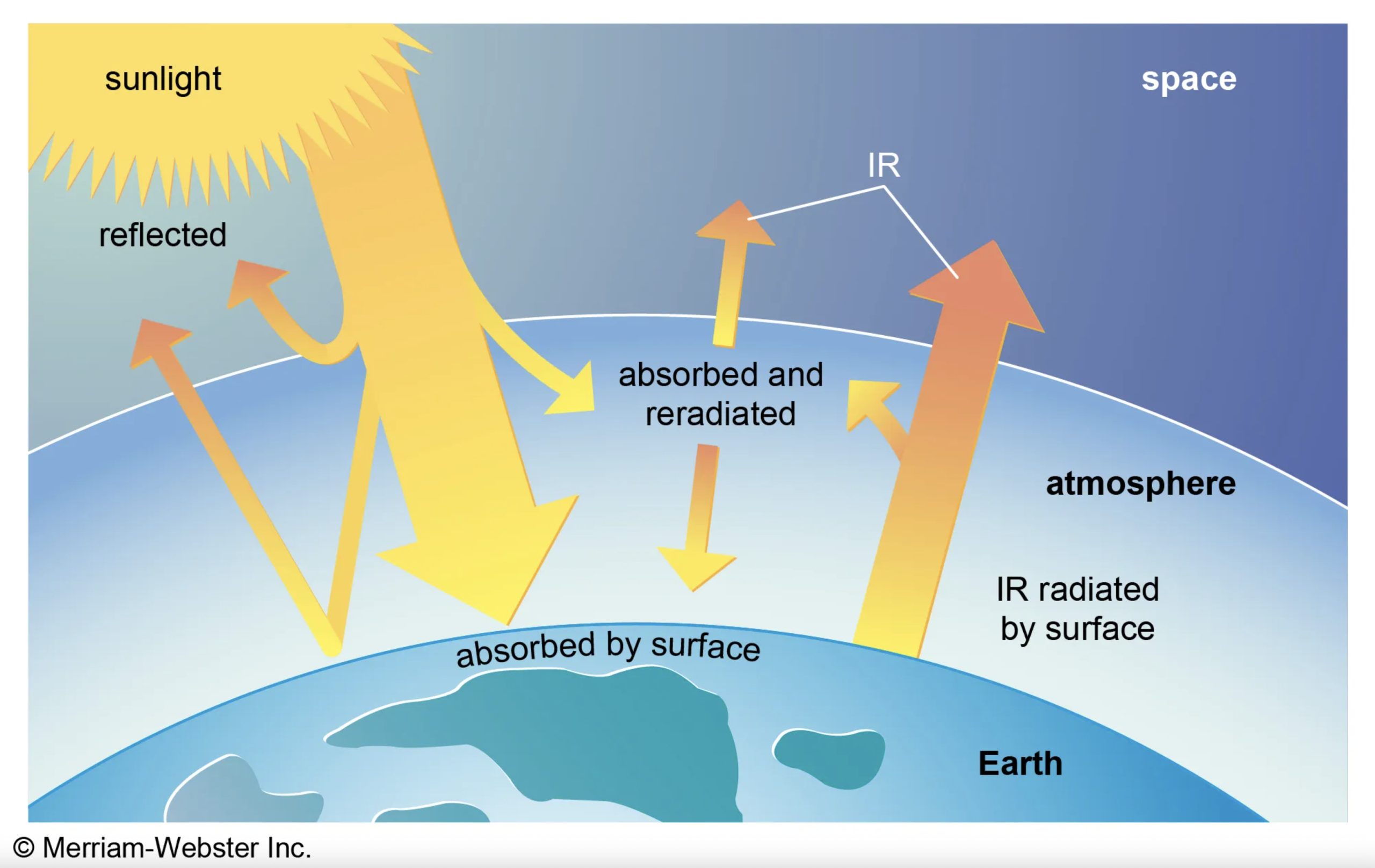

I raggi vengono emessi dal Sole; parte di essi viene bloccata dall’atmosfera, una parte viene riflessa, mentre il resto arriva a terra. Di questa radiazione che giunge al suolo, una parte viene riflessa, e un’altra viene assorbita.

La radiazione riflessa può tornare nello spazio oppure rimanere intrappolata nell’atmosfera, contribuendo al famigerato effetto serra.

![]() Il picco di radiazione solare nell’emisfero boreale

Il picco di radiazione solare nell’emisfero boreale

Il massimo della radiazione solare per chi vive nell’emisfero boreale si raggiunge in prossimità dell’afelio, cioè nel momento in cui la Terra è più lontana dal Sole (contrariamente a quanto si potrebbe pensare).

Questo accade perché, proprio in quel periodo, l’inclinazione dell’asse terrestre raggiunge circa 23,5°, orientandosi verso il Sole. Questa inclinazione ci garantisce molte più ore di luce rispetto all’inverno e una radiazione solare di gran lunga maggiore

![]() Ci sarebbero molte altre tematiche da approfondire legate al tema della radiazione solare, come ad esempio la tipologia delle onde UV, quelle infrarosse, e l’effettiva posizione del Sole durante il movimento di zenit e azimut. Tutti argomenti che approfondiremo in un prossimo futuro.

Ci sarebbero molte altre tematiche da approfondire legate al tema della radiazione solare, come ad esempio la tipologia delle onde UV, quelle infrarosse, e l’effettiva posizione del Sole durante il movimento di zenit e azimut. Tutti argomenti che approfondiremo in un prossimo futuro.

No responses yet